On wings of time

Firelight

Que Sera Sera V.2

书评没来影评先到—是宅在家复习的副作用.

五十年代的伦敦,因为二战后物资稀缺,食物都是用粮票换取.而当时美国的物价比英国高(这就是为什么Hanff能买的起伦敦的书),但是食品很便宜,这位美国的姑娘,就开始源源不断的给他们寄食物去.作为回报,所有店员们都努力的帮助Hanff寻找她想要的书,同时也送她些小礼物.事实上,他们的通信并不很频繁也不很长,有时一年只有一封.後來Hanff有了比较好些的工作,店员邀请Hanff去伦敦,她也可以开始攒钱.不过终究因为种种愿意没有成行(比方说她搬家了,攒的钱花在装修上了…)

1968年,小店的最初和她联系的店员去世了,而她到伦敦,已经是1971年.这20多年里,信中一直没有说Hanff有没有结婚,我猜是没有罢.

但是我不同意翻拍电影里说的她与店员之间的爱情.书里写,最初与他通信的男人,有美满的家庭,后来他的妻子与Hanff的通信也很多.就好像Hanff是他们家的好朋友那样.

写到这里,我突然恍悟,会不会与玛丽与马克思编剧的灵感就是来自这本书?它不是小说,是一部书信集.

今天非常冷,大家都哆哆嗦嗦的挤在校车上.我感受着身边的拥挤,却发现物理上的接近与内心亲近的不相关.

P.S. 这部电影很适合给学心理的同学看. 先说说MAX的Asperger syndrome: Autism的一种,就是自闭症的一种.Asperger syndrome的患者在某些方面是相对聪明的,应该说是极其聪明的.但是在与人相处上有很大的障碍.他们喜欢生活有序,而且必须是按照他们的序.以前在一本书上看过,一个自闭的小男孩,每餐只吃意面和青豆,两种东西必须放在一个盘子上,但是绝对不能互相沾到.电影里的MAX拍的太好啦! 还有Mary的邻居,他得的是"出门恐惧症",真的有这个病哦!但是名字是我乱取的… 😛

PP.S. Mary的先生和笔友爬断臂山去了,这个太妙了…哈哈哈

PPP.S. MAX的死并不让我伤心,但是那满天花板的信啊…泪奔.God decides who our family are, luckily, we choose our friends.

我真的好幸运.

12-12 又及:

网上搜Que Sera Sera,MARY & MAX的插曲,然后偶然发现了这个短片.

请你们一定一定,把它看完.

YouTube – โฆษณาไทยประกันชีวิต Whatever will be will be

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1ou3PWztgeo&hl=en_US&fs=1]

冬

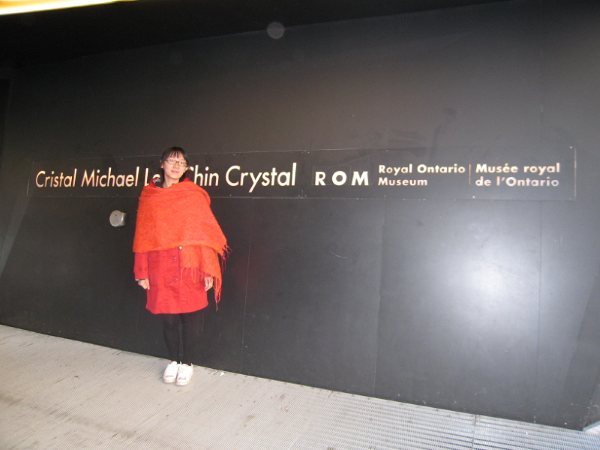

Thanksgiving in Canada

We are too young or too old

STEP 1:

关闭我的空间背景音乐。

STEP 2:

打开电脑音箱

STEP 3:

接下来5分钟会很震撼,音乐也很棒—

HERE WE GO!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cL9Wu2kWwSY&hl=en&fs=1]

今天报纸上的QUOTATION:

"It’s too bad that we’re getting e-mails from fourth-graders who are saying that they’re too young to die."

Cornell 大学有一个项目叫做"好奇吗? 问问天文学家吧!" ("Curious? Ask an Astronomer") 最近他们收到许多来信,大家都很害怕,是不是正如玛雅人预言的,2012年地球就要毁灭了。

如果你看了上面的视频,我很好奇你是怎么想的。信息爆炸,科技更新,这是一个指数增长的时代。我有时觉得自己已经要跟不上,气喘吁吁。等我们也成为了父母,祖父母,那时世界的速度会有多快,我们做飞机赶的上么?还是小家伙们已经离开了地球?与地球存在的46亿相比,人类出现,电脑出现的时间,根本可以忽略不计。 各种生物在自然的状态里,物竞天择,适者生存,慢慢悠悠的过了几百万年,我们才几年?可是我们已经足以把这一切毁灭。如果地球生命是场长跑比赛,大概我们就是冲刺的一棒了。想到未来的几十年,甚至几年,都令人感到恐惧,因为我们已经想不到未来会是怎样了,它变化的太快了。

于是许多人相信了关于2012年的那个传说,尽管玛雅长老一直在澄清,世界毁灭并不是玛雅人的预言,它是某些人的编撰。我相信假借玛雅文化是事实,对于世界末日的预测,实质上来自于人类对未来的恐慌。 连小学四年级的小朋友们都怀有了这样的恐惧,他们想到了自己年轻的生命。我们呢?我们把许多的幸福,都押在未来。现在的生命,蜗居在一个电脑屏幕前,一个办公室小隔间里,或者实验室的小角落。我们想要的生活,理想的职业,以及还未看够的世界,统统排在计划的后面再后面。如果,如果没有明天,它会改变我现在的许多选择。对于遥遥无期的未来,我们已经长大了,要扛上责任,而如果这扇大门就要关闭,我们又太过年轻了。

上课的时候,我问旁边的小姑娘,要是2012年世界毁灭了怎么办。她一脸睡意朦胧的说:毁灭就毁灭呗,又不是只有我一个人死,大家都完了,也没什么。

笑。

那天吹来的风,穿过我的手中,却又不肯停留。

关于爱的二三事

之一:父母之爱。

领养,在中国并不很普遍,但是在美国,许多家庭都有领养的孩子. 愿意领养孩子的父母,并不一定出于生理不孕的原因,有的家庭有了三个男孩子,想要一个小姑娘,有的家庭希望有一个亚裔的小朋友,或者有的夫妻出于人道主义,希望抚养没有人关爱的小孩子.而这些被领养的小孩,也并不一定是孤儿或者被父母遗弃,也有一部分是因为他们的亲生父母吸毒或酗酒,被剥夺了抚养权.

从前,大多数采用的是保密领养(confidential),孩子不与亲生父母有任何联络。近几年,许多家庭接受了,半开放式领养(孩子与亲生父母交换照片,信件),甚至是全开放式领养。以前电视上常有抱错孩子的报道,等到孩子已经很大了,才突然发现,然后和亲生父母相认。但我一直觉得,基因并不是很重要的,对于孩子来说,他/她没有血缘关系的父母和亲生父母没有任何不同。但是领养就复杂多了,被剥夺抚养权的父母在孩子长大的过程中,总是会萌生要回抚养权的想法。特别是在青春期的时候,被领养的孩子的逆反心理常常导致他们威胁养父母说要回到亲生父母的家。西方文化极为推崇独立性。在孩子成人之后,家长再无权干涉他们的生活,父母也并不期待依靠儿女度过晚年。中国人说,养儿防老,老人最大的快乐就是有儿女膝下承欢,坐享天伦之乐。那么美国人养育一个孩子,特别是领养一个没有血缘关系的孩子,他们有所期待吗?抚养一个孩子,经济上的付出是巨大的,那么情感上,他们是怎么处理的呢?在这些孩子中,有一部分是有先天疾病的(因为他们的父母吸烟酗酒,或者智力障碍),这样的领养对于一个家庭来说也是巨大的负担。

我曾和西皮讨论过父母之爱,到底是期待回报的,还是无条件的。不可否认,在中国的文化里,孩子是背负着家庭责任的。不肖,不奉养老人,归属不伦。那这些养父母们,如果他们把孩子养大,尔后孩子还是不“属于”他们,这是否说明爱是不求回报的呢?特别是在公开领养的情况下,养父母想必是非常伟大了。

之二:爱情。

事情要从一个月前说起。 某天,在Highlands偶然碰见了我的老师Ann,甜蜜的挽着一位男士。Ann是我上学期心理学导论的教授,一个学期过后,她已经开玩笑说我是她的Adopted daughter. 我非常的幸运,在真正接触心理学刚开始,就遇见了一位好老师。不是她的坚持鼓励和帮助,我大概不会走得这么坚决,这么远。昨天在心理系又碰到她,她对我说,那天碰到我的时候,身边的是她的男朋友。前几个礼拜,Ann 看上去憔悴疲倦,她说最近长期疲劳症比较严重,不能多吃荤食,戒了咖啡,正在规律的做运动。可是这一次,她看上去神采奕奕,全身散发着幸福的气息。Ann说,他和她曾在高中约会过,二十多年过去了,他又在Facebook上找到她,他也早已经离婚,于是他们又一次走在一起。中年人的异地恋,和我们一样,也充满思念和煎熬,他们通信,打电话,每到周末想办法去对方的城市。Ann的儿子和前夫在德州,“I am so lonely these years” (这几年,我好孤单)。终于生活出现了转机。这个冬天,她就要离开Ann Arbor,跟着他去日本工作,大概一去就是五年. 他先生是ABC,所以他们今后也会去中国旅行,下次相见,也许就是在上海了。爱情的能量是巨大的,看着Ann的样子,我的心里也好温暖。

之三:爱国。

今年国庆的阅兵,留学生几乎都在看,许多人写了文章,不再是学校的作业,也不是应付老师的观后感,写的很真。我一直对爱国主义教育不怎么热衷,但越来越强烈的需要“中国人”这个身份的认同。美国是各个文化的大杂烩,西方文化是绝对的主料,我们只是配料而已。为什么出国的中国人对国家的感情更炙烈,大概因为我们体验了更多被忽略,被疏离的感受,我们需要自信心和自豪感. 它不仅来源于于个人能力,还有身后的集体价值。我们更期待中国更好,更强大,于是我们在人格上可以与任何外国人平起平坐,我们可以骄傲的说,我们和你们不一样,但不代表你们是最好的。